Beginn des Währungs- und Handelskriegs?

Von Karl Weiss

Bereits in der vergangenen Woche hat der brasilianische Finanzminister darauf aufmerksam gemacht: Die aktuell um sich greifenden Versuche in verschiedenen Ländern, dem Wert ihrer Währung nach unten zu manipulieren, können in einen internationalen Währungs- und Handelskrieg münden. Er nannte keine Namen, aber die „Haupttäter“ sind offenbar die Vereinigten Staaten und China, die durch eine Manipulation ihrer Währungen nach unten ihre Exportchancen verbessern wollen.

In dem Masse, wie der Dollar an Wert verliert (gegenüber Euro oder Schweizer Franken), werden aber andere Länder auch aufmerksam und versuchen ihre Währungen ebenso zu drücken. Das betrifft hauptsächlich Japan und Großbritannien.

Die Warnung des brasilianischen Ministers in der letzten Woche war auch so verstanden worden, dass der Wert des brasilianischen Real ebenfalls heruntergedrückt werden soll. So hat Brasilien in dieser Woche denn auch die Abgabe für Ausländer bei reinen Finanz-Investitionen in brasilianischen Reais von 2% auf 4% erhöht, was aber angesichts der hohen Zinsen in Brasilien (Leitzins der Zentralbank liegt bei 10%) nicht den gewünschten Effekt gebracht hat.

Die Vereinigten Staaten, Japan und Großbritannien dagegen drücken den Kurs ihrer Währung erfolgreich mit einem Null-Zins und dem „quantitative easing“ (quantitative Lockerung), was auf den Aufkauf eigener Staatsanleihen in massivem Umfang hinausläuft – das ist eine andere Form von Drucken von Geld.

China dagegen legt den Wechselkurs einfach willkürlich fest – was bis jetzt jedenfalls von den anderen Staaten akzeptiert wird. Da China bei weitem der größte Gläubiger der Vereinigten Staaten ist, übt Washington Druck aus, die in Peking festgesetzten Wechselkurse anzuerkennen, denn China könnte natürlich seine US-Bonds auf den Markt werfen und damit den Zusammenbruch der US-Wirtschaft und des Dollars auslösen.

Andererseits hätte aber China nichts davon, denn dann wären alle eigenen Ersparnisse mit einem Schlag weg. Daher schichtet Peking lieber in kleinen Portionen in Euro um, was aber dann wieder zur Aufwertung des Euro beiträgt.

Der eigentlich Leidtragende von all der Drückerei des Werts der Währungen ist die Euro-Zone, die immer schwieriger in andere Länder exportieren kann. Dies wiegt besonders in Frankreich schwer, denn dort ist man nicht so wettbewerbsfähig wie Deutschland, das trotz Euro-Aufwertung noch recht ansehnlich exportiert. Nicht umsonst geht das Gerücht um, Frankreich stehe mit China in Geheimverhandlungen, um die Chinesen zur Aufwertung zu bringen.

Auch die Schweiz, die immer so stolz auf den hohen Wert des Schweizer Franken war, versucht bereits, den Wechselkurs ihrer Währung zu drücken.

Einen konkreten Schritt zum Beginn des Währungskrieges hat aber bis jetzt nur die USA gemacht, wo das Repräsentantenhaus einen Strafzoll für China-Waren beschlossen hat, weil Peking seine Währung nicht aufwertet.

Allerdings muss dies noch vom Senat bestätigt werden, was vor den Novemberwahlen sicherlich nicht mehr geschehen wird. So bleibt es bisher bei der Drohung.

Die Ökonomen erzählen uns, selbstverständlich würde es nie wieder zu einem generellen Währungs- und Handelskrieg kommen wie im Verlauf der Depression der Dreißiger Jahre, weil ja alle von damals gelernt haben, dabei gibt es nur Verlierer.

Nun muss man die Herren Ökonomen aber fragen, wie dann dies sein kann: Ausgerechnet jenes Land, das uns von ihnen immer als Vorbild hingestellt wurde, macht den ersten Schritt dazu.

Es gibt keinen Zweifel: Der immer wieder beschworene Wiederaufschwung nach der Krise in den USA findet nicht statt. Zwar gibt es in einigen Indizes langsame Anstiege, aber der Vorkrisenstand ist nirgends erreicht. Alle Konjunkturspritzen haben nur Strohfeuer entzündet.

Das Ganze vor dem Hintergrund einer riesigen Staatsverschuldung, die schon zum faktischen Bankrott einiger Bundestaaten geführt hat, was die Zentralregierung anscheinend nicht anficht.

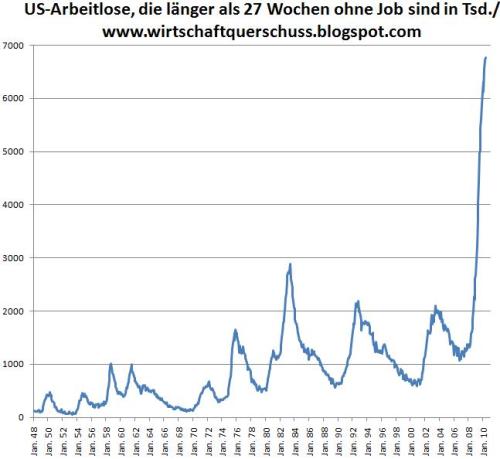

Vor allem steigt die Arbeitslosigkeit seit dem Krisenbeginn in den USA unaufhaltsam an und dies führt zu einer generellen Konsumschwäche, was in den USA nicht durch einen Exportboom ausgeglichen werden kann. Das Aussenhandelsdefizit ist dort permanent.

Auch wenn bis Ende November nichts Weltbewegendes geschehen sollte, muss man dann mit bewegten Zeiten rechnen.

Wenn jemand ernsthaft anfängt, die Einfuhren mit Zöllen zu belegen, müssen die anderen nachziehen, ob sie wollen oder nicht, sonst würden sie einen neuen tiefen Fall in die Krise im eigenen Land riskieren. Am Ende könnte aber genau dies, der neue tiefe Fall in die Krise, für alle diese Länder das Ergebnis sein, so wie gehabt.

Besonders furchteinflößend ist dabei: Aus jener Situation in den Dreissiger Jahren kam die internationale Gemeinschaft damals nur durch den 2. Weltkrieg heraus.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2010 in der Berliner Umschau