Opel und die Arbeitsplätze

Von Karl Weiss

Opel und sein Verhältnis zur Politik zeigt wie unter einem Brennglas die ganze Wirtschaftskrise auf, fast alle Komponenten sind gegeben und die Situation ist „komplex“, wie sich Opel-Chef Demant auszudrücken beliebt. SPD-Arbeitsminister Scholz erklärt vor den Mikrofonen, die Bundesregierung werde sich „auf jeden Fall“ engagieren und man werde das Schließen von Opel verhindern. Das kann er leicht sagen, denn er weiss, man ist in einer Koalition mit CDU/CSU. Wenn Opel am Ende geschlossen wird, kann man die Schuld der Union zuschieben.

Um das Rollenspiel perfekt zu machen, erklärt nun seinerseits Kauder, seines Zeichens Unions-Fraktionschef, „jede Art der besonderen Hilfeleistung“ für Opel sei ausgeschlossen. "Für alle Unternehmen im Land muss es die gleichen Regelungen geben. Keine Sonderbehandlung für niemand“, sagte er der Leipziger Volkszeitung (Montagausgabe vom 23.3.09).

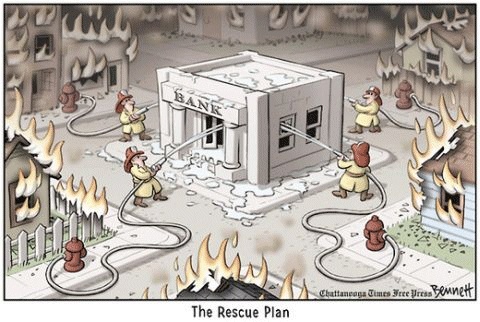

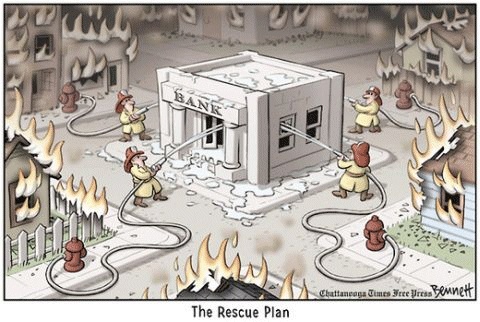

Das ist interessant, Herr Kauder – und nun erklären Sie uns, wie das damals war, als man der IKB mit Milliarden unter die Arme griff, um sie verkaufsfähig für einen Kandidaten zu machen, dem damit ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk in den Schoss fiel. Die Union, die Sie repräsentieren und die führend in der Regierung ist, hat diese ‚Sonderbehandlung’ durchgeführt. Wo blieb da „keine Sonderbehandlung für niemand“.

Und als das große Bankenrettungspaket von 500 Milliarden Euro aufgelegt wurde, an dem sich u.a. die profitable VW-Bank dumm und dusselig verdient, wo waren Sie da, Herr Kauder, bei dieser ‚Sonderbehandlung’ einiger weniger Unternehmen im Gegensatz zu allen anderen. War es nicht ihre Union, die das hauptsächlich zu verantworten hatte? Haben Sie nicht im Auftrag der Regierung dafür gesorgt, dass die Unionsfraktion geschlossen dafür stimmte, Herr Kauder? Und dann die 100 Milliarden für die Hypo Real Estate, während Märklin und Schiesser pleite gingen, wie Sie selbst erwähnten? Haben Sie das alles schon vergessen, Herr Kauder? Alterserscheinungen? Gedächtnisschwund?

An wen die Union die Schuld weiterreichen wird, deutet er auch schon an: „Ohne überzeugendes Rettungskonzept, ohne neuen Investor und ohne eine sich engagierende Hausbank kann Opel nicht auf Hilfe hoffen.“ Die Union wird also erklären, Opel sei an seinen dilettantischen Managern gescheitert, am Fehlen des Investors und an den Banken, die sich nicht engagieren wollten.

Währenddessen beschwert sich Opel-Chef Demant bereits. Er kritisierte Äußerungen von Politikern zum Rettungsplan des Unternehmens: "Da wurde der Eindruck erweckt, wir würden dilettantisch arbeiten.“ Das Management von Opel und General Motors Europe stehe immerhin vor einer hochkomplexen Aufgabe. Er hat also auch bereits die Argumente bereit, warum es am Ende nicht geklappt hat.

Dabei hat er gar nicht so unrecht, das ist wirklich „komplex“. Die Komplexität ergibt sich hauptsächlich aus dem US-Komplex, denn dort gibt es die Opel-Mutter GM. GM, seit vielen Jahrzehnten größter Autobauer der Welt, mit dem absoluten Schwerpunkt in den USA, hat sich einfach darauf konzentriert, relativ billig Autos für den US-Geschmack zusammenzubauen, die keine speziellen technischen Besonderheiten aufwiesen. Hauptmittel, um den Absatz hochzuhalten, waren Design, Marketing, Werbung und Pflege des Images als US-Ikone. Seit vielen Jahren arbeiten fast alle GM-Verkaufs-Agenturen mit immer gewaltiger werdenden US-Flaggen, die zum Teil 10 oder 20 Meter Höhe erreichten.

Das funktionierte viele Jahre. Allerdings zeichnete sich in den letzten Jahren bereits mehr und mehr ab, dass dies kein dauerhaftes Konzept war. GM hätte sich umstellen müssen, war dazu aber nicht fähig oder bereit oder beides. So hatte man kurz vor Beginn der Krise bereits die Krone des weltgrössten Autoherstellers an Toyota verloren gehabt – und das war nur ein Symptom des Niedergangs, der dann mit der Krise sofort extreme Formen annahm.

Demgegenüber war die europäische Sparte, die aus Vauxhall in England und Opel in Deutschland besteht, geradezu ein High-Tech-Center. Alles, was GM als Gruppe an modernen Konzepten entwickelte, stammt aus Rüsselsheim – oder fast alles. Moderne Einzelradaufhängungen und Federungssysteme, Magergemischmotoren, Aluminium-Zylinderköpfe und –Motorblöcke, alles was ein modernes Auto heute ausmacht, wurde in Deutschland für die GM-Gruppe entwickelt und – soweit überhaupt – nur langsam in die US-Produktion übernommen.

Hier in Brasilien kann man den Fall GM wie an einem Beispiel studieren. Es wird – auch wenn manchmal US-Wagen angeboten werden – von GM in Brasilien praktisch nur Opel hergestellt und verkauft, auch wenn man den Opels hier den Namen Chevrolet gibt. Die Autos aber heißen Corsa, Astra und Vectra und sehen genauso aus wie die vorhergehende Generation in Deutschland.

Den GM-Bossen in Detroit hätte auffallen müssen, dass 85 % ihrer Produktion außerhalb der USA praktisch unverkäuflich waren und hätten beginnen müssen, die Meinungsumfragen zu lesen, die GM-Autos in den USA nur noch mittelmäßige Noten gaben. Aber man war GM, der größte Autohersteller der Welt, der US-Markt bei weitem der größte der Welt – nie würde sich daran etwas ändern. Das gleiche Syndrom, das wir angesichts der Krise von unseren Politikern sehen, herrschte dort: WEITER WIE GEHABT!

Dass alles, was technisch Wert hat, bei Opel entwickelt wurde (oder fast alles), hat eine Ursache. Man hat Ingenieurszentren und Entwicklungsabteilungen bei Opel (vor allem in Rüsselsheim), die eigentlich einen echten Schatz darstellen. Nur ist da die „Komplexität“: Alle Opel-Patente sind keine Opel-Patente mehr, sondern wurden an die Holding in den USA transferiert und die hat sie an die Regierung der USA verpfändet, als die ersten Hilfs-Milliarden eingingen.

Zwar betont der Opel-Chef, Opel werde weiterhin Zugang zu seiner Technologie haben, aber das ist nicht der Punkt. Ein verselbständigtes Opel müsste Lizenzzahlungen von eventuell überlebenden Teilen der GM erhalten, um gewinnträchtig sein zu können. Ohne dies ist irgendeine Gewinnträchtigkeit (die wäre Voraussetzung, dass sich Investoren finden) nur zu erreichen, wenn der größte Teil der Opel-Leute entlassen wird und nur eine feine, kleine Auto-Werkstatt übrig bleibt. Dann ist aber bereits klar: Es wird keine Investoren geben und keine Banken, die da etwas riskieren. Wenn Bund oder Länder einsteigen würden, hätte sich das bald zu einem Fass ohne Boden entwickelt.

Ebenso ist völlig klar: Massive Geldgaben des Staates sind nicht akzeptabel, wenn GM immer eine 25%-Beteiligung behält und damit nach deutschem Aktienrecht jegliche Entscheidung des Aufsichtsrats verhindern kann, sprich: Immer noch das entscheidende Wort hat.

Kurz: Die Aussichten sind dunkel-schwarz bis black.

Was kann man den Opel-Beschäftigten sagen? Lasst euch nicht einlullen mit Hoffnungen, die jetzt schon ohne realen Hintergrund sind. Seht euch an, was man mit den Beschäftigten von Nokia Bochum und denen des ehemaligen Siemens-Handy-Werkes gemacht hat. Die gleichen Inszenierungen wie jetzt bei euch!

Hier ein kurzer Ausschnitt aus den Lehren der Vorgänge bei Nokia Bochum (die Bochumer Opel-Kollegen können jedes Wort davon bestätigen, sie hatten zum Teil Ehepartner, die bei Nokia arbeiteten).

„Im Fall Nokia war die Schauspielerei besonders gekonnt inszeniert. Wer auch in der Politik etwas zu sagen hatte, zeigte sich „empört“ und forderte alles mögliche, nur eben keinen Streik. Es wurde sogar einem Boykott der Nokia-Handys das Wort geredet und in einer spektakulären Aktion eine kleiner Haufen Nokia-Handys zerstört. Alles Inszenierung. Es ging nur darum, vom Streik abzulenken. Auch die Demonstrationen wurden von Politik und Gewerkschaftsführung dirigiert. Niemand durfte sprechen, der eventuell zum Streik hätte aufrufen können. Auch die Lichterkette: Alles, nur nicht Streik.

Die Betriebsratsvorsitzende Achenbach, SPD-Mitglied, machte sich besonders um den Betriebsfrieden verdient. Sie scheuchte Flugblattverteiler am Werkstor eigenhändig weg und beschimpfte sie.“Wir brauchen hier keine MLPD, die ihr Süppchen kochen will“. Die Flugblätter der MLPD hatten den Weg zum Streik dargelegt und die Erfahrungen von Opel berichtet. Wer in Wirklichkeit sein Süppchen kochte, waren die Nokia-Bosse in holder Eintracht mit ihren Lakaien, den Politikern, den Medien und den rechten Gewerkschaftsführern.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung machte diesmal sogar eine Sondereinlage und forderte medienwirksam die Rückzahlung der Subventionen von insgesamt 60 Millionen Euros (aktueller Wert), die man zusammen mit dem Bund aufgebracht hatte. Mancher mag geglaubt haben, unter dieser Drohung würde Nokia eventuell einknicken. Aber man hatte nicht durchschaut: Alles eingeübtes Theater. Man hat sich längst geeinigt, in welchem Rahmen die Firma zu zahlen haben wird an Abfindungen und Rückzahlungen. Doch die Illusion hielt vom Streiken ab.” (Auszug aus dem Artikel “Warum wurde Nokia geschlossen?“ (https://karlweiss.twoday.net/stories/4942616/ )

Es soll euch eingeredet werden, Kollegen von Opel, Streik würde den Interessen des Überlebens der Werke entgegenlaufen. Man würde einfach zumachen, wo gestreikt würde. Das ist Unsinn. Dass Opel heute noch besteht, liegt allein daran, dass immer noch Profit reinkommt – wenn der auch mit den Verlusten aus den USA gegengerechnet werden muss. Fällt aber dieser Profit aus, bleibt keine Wahl, als Zugeständnisse zu machen. So wie es beim Streik der Opel-Werker in Bochum im Jahr 2004 war: Innerhalb von Tagen war der Plan vom Tisch, das Werk zu schließen.

Ein Werk wie Bochum bringt um die 10 Millionen Euro Profit pro Tag. Wenn das ausfällt - und das wäre noch viel mehr im Fall Rüsselsheim – kann man nicht mehr in Ruhe Entlassungen planen, sondern muss handeln. Und handeln heisst in solchen Fällen in der Regel: Zugeständnisse machen. Beim Streik ist der Arbeiter am Drücker, speziell, wenn er mit Werksbesetzung geführt wie jener 2004 bei Opel Bochum.

Da könnten innerhalb von Tagen Zugeständnisse erreicht werden wie z.B.: GM gesteht zu, Opel (oder GM Europe) zu einem angemessenen Preis als Ganzes zu verkaufen. Die Patente werden in alleinige Verfügung von Opel übergehen, auch wenn sie noch unter dem Kuratell der US-Regierung stehen. Ob das natürlich für ein „Neues Opel“ ausreichte, steht nicht fest.

Dazu kommt, der Zeitpunkt für einen Streik ist extrem gut. Die Verkäufe haben angezogen. Der Astra Kombi aus Bochum findet eine steigende Zahl von Käufern. Ausserdem kommt nun gerade die Kombi-Version des neuen Insignia, die wohl die meist verkaufte sein wird. GM und Opel müssten bei einem Streik innerhalb kürzester Zeit tiefgreifende Zugeständnisse machen.

Wichtig ist, dass die Opel-Werker sich nicht an der Nase herumführen lassen. Frau Merkel will am 31.März in Rüsselsheim sprechen. Die Erfahrungen mit solchen Politikerauftritten in schliessungsgefährdeten Betrieben sind denkbar schlecht. Meist verstehen die Kumpels, die Politiker hätten fest versprochen, die Schliessung zu verhindern, aber auf der Pressekonferenz hinterher leugnen die Politiker das meistens schon ab.

Wichtig ist, PolitikerSprech zu können und zwischen den Zeilen zu lesen.

Wenn Frau Merkel zum Beispiel sagt: “Die Bundesregierung wird alles, aber auch alles in ihrer Macht stehende tun, um eine Schliessung von Opel als Ganzes zu verhindern.“, dann steht da zwischen den Zeilen: „Was aber nicht in unserer Macht steht, zum Beispiel eine Bank dazu zu bringen, das Risiko zu übernehmen, können wir eben auch nicht tun.“ Und ausserdem: „Kleine Teile von Opel könnten eventuell überleben.“

Wenn Frau Merkel sagt: „Sobald ein tragfähiges Konzept vorliegt, wird die Bundesregierung Geld zur Verfügung stellen, um Opel zu retten.“, so steht zwischen den Zeilen: „Da aber kein tragfähiges Konzept vorliegt und wahrscheinlich auch nicht möglich ist, steht kein Geld zur Verfügung.“

Wenn Frau Merkel sagt: „Mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Opel-Werken habe ich bereits über eine Aufteilung der Lasten unter Bund und Länder gesprochen.“, so steht zwischen den Zeilen: „Das Gespräch war völlig unverbindlich – es wurde noch nicht einmal über Summen gesprochen, denn es besteht keine Aussicht auf ein tragfähiges Konzept.“

Politikersprech kann man auch von Westerwelle von der FDP hören, der auf dem Kongress der Jungen Liberalen sprach. „Ich bin es Leid, dass zu Opel der Bundesadler kommt und zu den kleinen (Unternehmen) immer nur der Pleitegeier.“ Das könnte man als Aufforderung verstehen, auch kleineren Betrieben beizustehen, zumal in diesem Zusammenhang der Mittelstand erwähnt wurde. Hört man allerdings anderes aus der gleichen Rede, wird klar, das ist nicht gemeint: „Alle gerettet und am Schluss Deutschland pleite, das kann keine vernünftige Politik sein“. Er meint also, es dürfe niemand geholfen werden, will das aber nicht deutlich sagen.

Ja, lass sie doch alle arbeitslos werden, was juckt uns das! Wir haben unsere Schäfchen im Trockenen, diese Krise findet für sie statt, nicht für uns.

Vielleicht wird Westerwelle dann noch versprechen, huldvoll aus den Fenstern der Bankhochhäuser zu winken, als letzten Gruss an jene, die da unten verhungern.

Veröffentlicht am 23. März 2009 in der Berliner Umschau

Karl Weiss - 23. Mär, 13:36